【7年5月度 産業懇談会(火曜G)模様】

テーマ: 『 ワイン産地としての北海道の可能性 』

- 日 時:令和7年5月13日(火) 12時00分~14時00分

- 場 所:名古屋観光ホテル 3階 桂の間

- 参加者:37名

遠藤 利三郎(えんどう りさぶろう)氏

遠藤利三郎商店

代表

自己紹介

元々ワインの専門家として活動してきたが、1990年代後半から日本ワインに関わるようになり、気づけば30年近くが経過した。現在では「日本ワインの専門家」と呼ばれることもあるが、本来はシャンパーニュの方が得意分野である。

現在は、日本ワイナリーアワード協議会の代表理事、日本輸入ワイン協会の会長を務めているほか、塩尻ワイン大学の学長、外務省の在外公館向け日本ワイン講座の講師、アカデミー・デュ・ヴァン東京校の講師なども務めている。また、東京・押上では「遠藤利三郎商店」というワインバーを運営しており、飲むことと仕事が重なる日々を送っている。

日本ワインの現状と文化の成熟

2024年1月現在、日本全国には550以上のワイナリーが存在しており、ここ10年で倍増した。北海道から沖縄までワイナリーがあり、かつては一部地域に限られていたワイン造りが、全国規模に拡大している。

このような急増に伴い、愛好家はもちろん、プロであっても「どこにどんなワイナリーがあるのか分からない」という混沌とした状況が生まれた。そのため、信頼できる指標をつくろうと始めたのが「日本ワイナリーアワード」である。全国の中から「ここは間違いない」というワイナリーを選び、品質の可視化と文化の定着を促している。

かつて「国産ワイン」といえば、輸入果汁を用いた製品も多く、品質にばらつきがあり、信頼性に欠けていた。だが、2015年に明確な定義が定められ、「日本で収穫されたブドウを100%使用し、国内で醸造されたワイン」が「日本ワイン」と定義されたことで、状況は大きく変わった。

日本のワイン文化が根付き始めた背景には、飲み手の成熟も大きい。ワイン文化は「つくり手」と「飲み手」の両輪が揃って初めて成り立つ。ようやく日本でもその基盤が整ってきたと実感している。

北海道の優位性と世界的評価

北海道は今、日本国内でも最も注目されるワイン産地の一つである。その理由は明解で、まずは広大で安価な農地が多く、一枚畑の取得が容易であること。これは農作業の効率化や機械化の導入に非常に有利であり、他の地域では不可能な大規模栽培が実現できる。

また、北海道は高緯度に位置するため、夏場の日照時間が長く、ブドウの生育に好適である。梅雨や台風の影響も少なく、冷涼な気候のため酸がしっかりと残る。これは今、世界的に求められているワインのスタイルと一致しており、特に欧州や北米の消費者に評価されやすい要素である。

この北海道ワインの国際的評価を決定づけたのが「ドメーヌ・タカヒコ」である。2010年、曽我貴彦氏が余市に設立したこの小さな家族経営ワイナリーは、デンマーク・コペンハーゲンの三つ星レストラン「Noma」のワインリストに掲載されたことで世界の注目を浴びた。

その背景には、1980年代のリンゴ価格暴落を受けてワイン用ブドウへ転作した地元農家の先見性、木村農園との信頼関係、冷涼なテロワールがある。現在では木村農園のブドウは国内外のワイナリーで高く評価され、多くの醸造家たちに使用されている。

日本ワインの未来と和食との親和性

日本ワインは和食との相性においても大きな可能性を秘めている。出汁文化に代表される繊細な味わいの料理には、同じく軽やかな味わいの日本ワインが最適である。

「郷土料理には郷土のワインを」という原則があるように、日本の気候や食材、水に根ざしたワインは、日本の食卓で真価を発揮する。これは外務省の在外公館研修などでも繰り返し伝えている内容である。

そして、かつて明治期には愛知県が全国一の西洋ブドウ栽培地だった。1885年には全国の西洋ブドウ栽培家945人のうち、262人が愛知県に集中していた。これだけの規模で新しい農産物に挑戦したというのは、愛知の地に革新性と先進性が根付いていたことの証である。

今後も、日本各地の個性豊かなテロワールを活かしたワインが生まれていくことを期待したい。そして、ワイン文化が根付き、飲み手とともに成熟し続けることが、日本ワインの未来を明るくする鍵であると確信している。

屬世話人および参加者との対談

Q:甲州ブドウの評価についてお聞きしたい。

A:甲州はもともと山梨県で栽培されており、現在は徐々に全国へ広がりつつある。

2000年前後には世界的にも注目され、アメリカのロバート・パーカー氏やイギリスのワインジャーナリストも高く評価している。特にロバート・パーカー氏は“寿司に合わせるなら甲州ワイン”と絶賛していた。当時は“寿司ワインとは何だ?”と思ったが、今では和食との相性を考えると非常に理にかなった言葉だったと実感している。

ワインと生魚を合わせると生臭さが出ると感じる人も多い。それは、ワインに含まれる鉄分が魚の脂肪酸と反応して生臭さを引き出すためである。しかし、甲州ワインは鉄分の含有量が非常に少ない。そのため、寿司や刺身と合わせても生臭さが出にくい。

加えて、甲州ワインは出汁をベースとした繊細な味わいの和食全体ともよく調和する。日本の料理と合わせたときに無理がない。寿司や和食に寄り添う日本のワインとして、甲州は極めて優れている。

Q:甲州ブドウは日本原産と言われているが、ヨーロッパ系のブドウとの関係もあるのか?

A:かつては“日本固有のブドウ”とされていたが、最近の遺伝子解析で、甲州の70%以上がヨーロッパ系の“ヴィティス・ヴィニフェラ”に由来していることがわかった。ヴィニフェラは、シャルドネ、ピノ・ノワール、メルロー、カベルネ・ソーヴィニヨンなど、世界の主なワイン用ブドウと同じ系統である。

さらに、残りの約30%は中国系の野生ブドウの遺伝子が含まれており、これはシルクロードを通じて日本に伝わってきたと考えられている。つまり、甲州はフランス人が“偉大なワインはヨーロッパのブドウからしか生まれない”と信じるその条件に当てはまる品種と言える。これにより、甲州ワインは世界から注目される存在になりつつある。

Q:日本のワイン産業がさらに成長するために必要なことは?

A:一番の課題は「担い手不足」と「消費の定着」である。つくり手の数は増えているが、畑を持ち、継続的に高品質なブドウを育てる人材が不足している。また、日本ワインを“特別な贈答品”ではなく、“日常に飲むもの”として定着させる文化の醸成も重要。地産地消的な視点で、地域の人が地域のワインを応援する流れが必要であると考える。

【7年5月度 産業懇談会(水曜第2G)模様】

テーマ: 『 「ノリタケの森」視察会 』

- 日 時:令和7年5月14日(水) 11時30分~15時00分

- 場 所:ノリタケの森

- 参加者:20名

今回は、ノリタケ株式会社のお取り計らいにより、ノリタケの森にあるウェルカムセンター、クラフトセンター・ノリタケミュージアムのご案内をいただいた。

ノリタケの森の概要

ノリタケの森は、ノリタケ株式会社の創立100周年の記念事業として、近代陶業発祥の地であるノリタケ本社敷地内に2001年に開園した、陶磁器に関する産業観光施設である。園内にはノリタケの歴史や技術・製品を知ることができるウェルカムセンター、ボーンチャイナの製造工場であるクラフトセンターやノリタケ製品が展示されているミュージアム、ノリタケの食器を購入できるショップやノリタケの食器を使用した創作フレンチ料理を堪能できるレストランなどがある。様々な施設の視察を通して、参加者はノリタケの歴史を肌で感じられる一日となった。

ノリタケの森の施設

(1)ウェルカムセンター

ノリタケの歴史や事業について学ぶことができる施設である。ノリタケの歴史をパネルと映像で楽しむ「ヒストリーテーブル」や、幅広く産業界で活躍しているノリタケの技術や製品を紹介する「テクノロジーコーナー」などがあり、祖業である食器事業を含めた4つの事業について実物を見ながら学ぶことができる。

(2)クラフトセンター・ミュージアム

1・2階のクラフトセンターはボーンチャイナの製造工場であり、生地の製造から絵付けまで、ノリタケの技術・技能を間近で見ることができる。

3・4階のノリタケミュージアムでは、明治から昭和初期までに製造された「オールドノリタケ」や「デザイン画帖」をはじめ、数々のテーブルウエアを展示しており、3階にある企画展示コーナーでは、1年ごとに異なるテーマの展示を見ることもできる。

(3)赤レンガ棟

1904年に建てられた、当時の姿で現存する日本陶器合名会社(現 ノリタケ株式会社)の工場建屋で、近代陶業黎明期の息吹を今なお伝えている産業遺産である。建屋で使用されている煉瓦(レンガ)は、日本の開国と共に幕末から輸入されはじめ、明治になると国内でも作られた、文明開化のシンボル的存在であった。

【7年5月度 産業懇談会(木曜G)模様】

テーマ: 『 「IGアリーナ」視察会 』

- 日 時:令和7年5月19日(月) 12時30分~15時30分

- 場 所:IGアリーナ

- 参加者:43名

今回は、5月31日に行われたIGアリーナの開業式典に先駆けて内覧会に参加させていただいた。運営する株式会社愛知国際アリーナの寛司 久人(ひろし ひさと)社長にもご挨拶いただくなど、特別な内覧会となった。

施設概要

IGアリーナは、最大収容1万7000人、天井高30メートルを誇る国内有数の多目的アリーナである。名古屋市・名城公園エリアに位置し、音楽、スポーツ、大相撲など幅広いイベントに対応する設計となっている。運営は株式会社愛知国際アリーナが担い、整備・管理されている。

アリーナは可動式の1階席を備えており、イベントごとに会場レイアウトを柔軟に変更可能。隣接するサブアリーナは2600m2の広さがあり、市民利用も視野に入れた開放的な施設となっている。全体で会議室・楽屋・ロッカールーム・支度部屋などが充実しており、音楽アーティスト、スポーツ選手、力士まで多様な利用に対応する。

IGアリーナの特徴

アリーナ内部は、視認性・音響性に優れたすり鉢状構造と吸音設計が施されており、観客・出演者ともに快適な鑑賞・表現環境が整っている。傾斜のある4階席には、安全性と美観を両立した特注の座席が導入され、ユニバーサルデザインにも配慮。誰もが安心して利用できる空間づくりがなされている。

施設内には20店舗以上の飲食店が出店し、「世界の旅・日本の旅・名古屋めし」をテーマに多彩な食体験を提供。スマホ注文やキャッシュレス決済、トイレ誘導表示などスマートアリーナ化を進め、「待たせない・並ばせない」快適なサービスを実現している。

また、スイートルームやプレミアムラウンジなど、企業契約や個人利用を想定した特別席も整備されており、専用の入口・座席・飲食が付いたハイグレードな観覧体験が可能である。

今後の活用

外観と一部内観デザインは隈研吾氏が手掛け、「樹形アーチ」をはじめとした木材を多用した外観は名城公園の自然と調和している。国産杉材を使用し、経年美化を意識した設計となっている点も特徴的である。

今後は大相撲名古屋場所を皮切りに、フィギュアスケート国際大会や音楽イベントなどが続々と予定されている。目標は年間200万人の来場で、名古屋城と並ぶ都市の新たなランドマークとして、観光・文化・地域活性に寄与する存在を目指していく。スポーツや文化の拠点としてだけでなく、次世代の人材育成や国際発信の場としても、その役割が期待されている。

【7年5月度 産業懇談会(水曜第1G)模様】

テーマ: 『 日本のエネルギー事情と脱炭素社会に向けて 』

- 日 時:令和7年5月21日(水) 12時00分~14時00分

- 場 所:若宮の杜 迎賓館 橘の間

- 参加者:28名

谷川 勝哉(たにがわ かつや)氏

株式会社JERA

執行役員 西日本支社長

自己紹介・会社紹介

私は兵庫県出身で、就職を機に名古屋へ移り、中部電力に入社した。2019年からはJERAに勤務している。

JERAは、2015年に東京電力と中部電力の燃料・火力部門の統合により設立された、日本最大規模のエネルギー企業である。社名は、「Japan」の“J”と「新しいエネルギー(Energy)の時代(ERA)」という言葉を組み合わせたもので、日本を代表する企業として、エネルギーの未来を切り拓いていくという意思が込められている。JERAは、エネルギーの安定供給と地球温暖化対策という、一見相反する課題に真正面から取り組むことを使命としている。

現在、JERAはLNG(液化天然ガス)の取扱量で世界最大級、発電設備容量でも日本最大の規模を誇る。年間発電電力量は約2,300億kWhに達し、日本全体の約3割を担っている。燃料の調達から輸送、受入、貯蔵、発電、卸売に至るまで、バリューチェーン全体を自社で保有・運営している点が大きな特徴である。国内外に26か所の火力発電所を有し、さらに海外19カ国以上で燃料調達や再生可能エネルギー事業も展開するなど、グローバルな視点でエネルギー問題の解決に取り組んでいる。

日本のエネルギー事情と脱炭素の動向

日本は地理的および資源的制約から、エネルギー資源の多くを海外に依存しており、一次エネルギー自給率はわずか12.6%にとどまっている。この状況はエネルギー安全保障の観点から大きな課題であり、1970年代のオイルショックを契機にエネルギーミックスの多様化が進められてきた。現在では、原油、LNG、石炭、原子力、再生可能エネルギーなど、複数の電源を組み合わせることでリスク分散が図られている。

2020年、政府は「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、2030年には2013年度比で46%の温室効果ガス排出削減を目標に掲げた。これは非常に野心的な目標であり、企業もそれに歩調を合わせて取り組むことが求められている。エネルギー政策の基本方針は「S+3E」、すなわち安全性(Safety)を前提に、安定供給(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、環境適合性(Environment)の3要素を重視する考え方である。

日本は島国であり、他国との電力網接続が不可能であるほか、遠浅の海が少ないため洋上風力発電の設置にも高コストを要する。また、四季の変化が明確で、季節間や時間帯による電力需要の変動が大きいため、再生可能エネルギーのみでの電力安定供給には限界がある。こうした条件下で、現実的かつ持続可能な脱炭素化の道を模索する必要がある。

安定供給と火力発電の重要性

電力は備蓄が困難なエネルギーであるため、需要と供給をリアルタイムで一致させる「同時同量」の原則が求められる。これは高度な技術力と運用能力を必要とするものであり、電力系統全体の安定運用における基盤となる。特に再生可能エネルギーの比率が高まる中で、天候による出力変動を調整するための柔軟性を持つ火力発電の重要性が再認識されている。

日本の電力需要は、1日の時間帯ごとの変動に加え、季節間でも大きな差がある。夏は冷房、冬は暖房によるピーク需要が生じる一方で、春や秋は比較的穏やかで需要が減少する。このような長期的かつ大規模な変動に対応するには、出力調整が可能な電源が不可欠であり、現時点で最も有効なのが火力発電である。

発電所の年間稼働率を比較しても、太陽光は17%、風力は30%にとどまり、この再生可能エネルギーを補完するためにLNG火力は約50%、石炭火力は約70%(待機時間は除く)と火力発電の安定性と必要性が際立っている。火力発電は需給調整機能を担う電源であり、脱炭素化と電力安定供給を両立させるうえで、引き続き中核的な役割を果たすことになる。

JERAの脱炭素への取組み

JERAは「ゼロエミッション2050」という長期ビジョンを掲げ、再生可能エネルギーとゼロエミッション火力を組合せてCO2排出ゼロを目指している。この目標に向け、段階的なロードマップを設定しており、まず2030年までに非効率な石炭火力の停廃止と石炭→アンモニアへの燃料転換20%本格運用を開始する計画である。さらに2035年にはアンモニアへの燃料転換50%以上の本格運用、2013年対比CO2排出量60%以上削減を目標とし、最終的には100%専焼によるゼロエミッション火力の実現を目指す。また、LNG→水素への燃料転換も並行して推進していく計画でもある。

同時に、再生可能エネルギーの導入拡大にも注力しており、洋上風力発電を中心としたプロジェクトを国内外で推進している。不安定な再エネ電源を補完するため、蓄電池の導入やデジタル技術を用いた電力需給マネジメントの高度化にも取り組んでいる。さらに、CO2を回収・再利用するCCUS技術の実証および導入検討等も通じて、様々な技術革新と社会実装の両面から脱炭素化を支援、推進している。

脱炭素に対する社会全体の意識は高まりつつあるが、その取り組みを進めるうえでの課題も依然として多い。ある調査によれば、「環境か、コストか、どちらを優先すべきか」という問いに対し、「コストを重視する」と回答した人が全体の75%にのぼった。一方で、「たとえコストがかかっても環境対応を進めるべき」とする回答は25%にとどまっている。脱炭素やGX(グリーントランスフォーメーション)には一定のコストが伴うが、同時にそれによって高付加価値、すなわち環境価値が生まれる。この環境価値が正しく評価され、社会全体に広く浸透していくことが大切なことである。

【新会員自己紹介】

白波瀬 章(しらはせ あきら)氏

シーキューブ株式会社

取締役社長

【シーキューブ株式会社】

〒460-0012 名古屋市中区門前町1番51号

URL: https://www.c-cube-g.co.jp/

今年1月に名古屋に参りまして、4月から現職に就任しました。

出身は兵庫県西宮市です。昨年6月まではNTT西日本に在籍し、大阪を中心に東京や米国でも勤務してきました。NTTでは情報通信インフラや新規事業の開発に携わってきましたが、現在は通信設備や社会インフラなど、より幅広くインフラを支える領域に身を置いています。

名古屋での勤務は初めてですが、この地域の持つ産業の力や文化に大きな魅力を感じています。本会では、地域のことをよく学びながら、皆様と語り合い、少しでも役立てればと願っています。どうぞよろしくお願いいたします。

田中 毅(たなか たけし)氏

ダイセー倉庫運輸株式会社

取締役社長

【ダイセー倉庫運輸株式会社】

〒485-0084 愛知県小牧市大字入鹿出新田字新道900番地

URL:https://www.ddaisei.co.jp/

ダイセー倉庫運輸の田中毅でございます。

この度、弊社代表取締役会長吉田憲三の推薦もあり、産業懇談会に参加させていただくこととなりました。

当社ダイセー倉庫運輸は1974年2月ダイセー陸運株式会社の倉庫部が独立する形で小牧市で創業しました。ダイセー倉庫運輸を創業した加藤俊夫社長は、お客様のニーズをユニークに叶えてジャスト便を作りました。ジャスト便は、数社のポリマー品(プラスチック原料)を保管からお届け先にまとめてお持ちする共同配送と欲しい時に欲しい物を欲しいだけお届けするジャストインタイム物流を組合せたダイセー倉庫独自の物流サービスです。主に愛知県三重県岐阜県の自動車部品メーカー様を納品先とさせていただいております。

産業懇談会では皆様とのご縁を大切にさせていただき、ここでしかできない学びを楽しみにしております。

何卒、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

目時 義通(めとき よしみち)氏

株式会社御幸ビルディング

取締役社長

【株式会社御幸ビルディング】

〒460-0003 名古屋市中区錦三丁目20番27号

URL:http://www.miyuki-re.jp/

私は、岡崎市の出生ですが、愛知県では非常に少ない珍しい苗字です。岩手県出身の祖父が戦後、仕事の関係で岡崎市に居を構え、父も私も名古屋市に本社を置く会社に勤めたことで、名古屋に根を張ることとなりました。

弊社の主たる事業はビル賃貸業です。名古屋のみならず東京、大阪にもビルを保有しておりますので、私も毎週のように東名阪を行き来しております。

【7月度産業懇談会のご案内】

日頃は産業懇談会活動につき多大なるご支援をいただき誠にありがとうございます。

7月度例会を下記の通り開催いたしますので、ご案内申し上げます。各グループ興味深いお話が伺えるものと存じますので、ぜひともご出席くださいますようお願い申し上げます。

| グループ名 | 世話人 | 開催日時 | テーマ・スピーカー | 集合場所 |

|---|---|---|---|---|

| 火曜グループ |

屬ゆみ子 |

7月8日(火) |

『スコットランドのゴルフコースとヒッコリークラブ』 |

名古屋観光 |

| 水曜第1グループ |

足立 誠 |

7月16日(水) |

『自己紹介~読書『俺たちの昭和後期』の感想を添えて~』 |

名古屋観光 |

| 水曜第2グループ |

香川裕子 |

7月9日(水) |

『留学生活用事例~定着率90%超のヒミツ~』 |

若宮の杜 |

| 木曜グループ |

河村嘉男 |

7月3日(木) |

『ダイセーグループと私』 |

名古屋観光 |

【産業懇談会4グループ合同懇親ゴルフ会

のご案内】

4グループ合同の懇親ゴルフ会を下記のとおり開催いたします。

- 日時

- 2025年8月23日(土) 9:00スタート

(アウトスタート5組、インスタート5組を予定しております) - 場所

- 明智ゴルフ倶楽部 かしおゴルフ場

岐阜県加茂郡川辺町鹿塩字白砂1168 Tel:0574-53-5500 - 会費

- 20,000円内外(食事付)

- 集合時間等

- 現地集合としますので、8:30までにお越しください。

※8:45より開会式を開催します。 - 競技方法は、ダブルペリア方式とします。

- 現地集合としますので、8:30までにお越しください。

- 出欠のご連絡

-

- ご参加を希望される方のみ、7月18日(木)までに「会員専用ページ」よりご登録をお願いいたします。

(ご参加は会員限りとし、代理出席はお断りさせていただきます) - 定員40名に達し次第、申込みを締切させていただきます。

- プレーキャンセル期日:8月15日(金)17時まで(事務局へご連絡ください)

8月17日(日)以降、キャンセル料が発生いたします。 - ご参加の方には、後日詳細(組み合わせ等)をご案内いたします。

- ご参加を希望される方のみ、7月18日(木)までに「会員専用ページ」よりご登録をお願いいたします。

- ご案内先

- 代表幹事、直前代表幹事、常任幹事、監事、産業懇談会会員

- お問合わせ先

- 中部経済同友会事務局 Tel:052-221-8901 担当:羽根田・山田

【コラム】

コラム1 【さっかの散歩道】 No.84

長瀬電気工業株式会社

代表取締役 屬 ゆみ子

『 大阪狂騒曲 』

6月初旬、小雨降るなか、日帰りで大阪万博に行ってきた。

かねてからいろんな方にチケットを頂戴していたのだが、人にもらったチケットでは文句も言えぬので…ま、半分冷やかし、半分あら捜しの目的で、あえて評判の悪いIDチケットを購入し、パビリオンの予約も4か所ばかりしてみた。とはいえ、もう一つの目的(こちらがメインイベント)、フランス館のレストランでランチすることだったので、パビリオンは結局一つも当たらなかったけれど、とりあえずはランチを楽しみに入場することにした。

東ゲート10時の予約。20分前くらいに到着し、入場待ちの列に並ぶ。

誰も見向きもせず😢

傘が広がる分、人との密着度や、押せ押せがなかったし、火曜日ということもあって、入場開始から10分足らずでゲートを通過。大屋根リングを越えてすぐ、目の前にはテレビで何度も放送されていたアメリカ館とフランス館前の長蛇の列。レストランは入り口が別で予約要らずなので、担当者にオープン時間を確かめて、それまでにリングの下を(風が強くて、上は厳しかった)散策しつつ空いていそうなパビリオンを探す。みなさん、入場と同時に長蛇の列に並ぶので、あまりTVで流されていないパビリオンはすぐに入ることができた。まずはスイス館。ほの暗い館内でマイクに向かってメッセージを話すと、それに合わせて大きなシャボンが中心にある泉から湧き出る。意外に良し。順路を進むとそこには等身大の「アルプスの少女ハイジ」がブランコに乗ってほほ笑んでいる。

パビリオンを出ると、外は相変わらずの雨、レストランオープンまであと10分くらいあるけれど、行列で入れないと嫌なので、早めにフランス館に戻る。入口には私が一番乗り。しばらくすると女性が一人やってきて「ここ、レストランですよね」と尋ねられたので「そうですよ」と、さも知ったかぶりの返事をする。

待つ間に少し話を聞いてみると、彼女は神戸在住で、万博はこの日で3回目なのだとか。この日の目的は「フランス館のレストランでランチすること」~私と同じじゃないの。彼女の情報だとランチは3,500円らしいのだが、確か一番安いコースが7,500円だった記憶。ま、入ればわかるし、と世間話をしていると、私たちの後ろに中学生の修学旅行と思しき少年たち3人が並んだ。「君たち、ここレストランの列よ」「はい、社会見学なのでレストランでご飯食べます」「めっちゃ高いよ!!」「大丈夫です」ホンマかいな。程なくオープン時間になり、席に案内される。神戸の女性も私もおひとり様なので、旅の友にと同席することにした。気付くと中学生はいない。多分お子様だけの食事はお断りなのだろう。その辺はフランスのプライドっぽい。

で、ランチコース7,500円から20,000円まで5種類。彼女は予算オーバーだけどせっかくだからと7,500円のコースを頼む。内容は前菜一品とチーズの盛り合わせ、以上。私は11,000円のコース、前菜一品とメイン料理、コーヒー、以上。どんだけおいしい料理が出るやらと、少し元気がなかった彼女にグラスのスパークリングワインをごちそうする。神戸話と名古屋話で盛り上がりつつ、運ばれてきた料理を口に運んで「…」。彼女はとても楽しそうだったけれど、いや、何処のアルバイトが作ってんねんレベル。今時クックパッドのレシピ見ながら作った方が余程完成度が高い。(ちょっとこれは恥ずかしいぞ、そう思うと愛知万博のレストランは美味しかったなあ~)の、心の声をワインとともに流し込む。ま、ワインは間違いないので、それで良しとしよう。そういえばイギリス館のアフタヌーンティーも炎上してたっけ。ま、お祭りなのでいろいろあります。

※あくまで私見です。それぞれ好みがあるものなので、誤解無きよう。

レストランを出ると、そこには延々長くなり続けるフランス館の行列。それを横目に先ほどのスイス館のお隣、ブラジル館に並ぶ。ここは来場者にポンチョがもらえるとの事前情報があったので、入館まで20分、ワクワクしながら並ぶ。も、「一回目配布分のポンチョは先ほどなくなりました、次回配布時間は未定です」との悲しいお報せ。でもせっかく並んだし、前衛的なパビリオンの装飾を楽しむ。

続いて、スイス館の反対隣、オーストリア館に向かう。ここは一回の入場者がカウントされているので、並べば間違いなく入れる。

音楽の都で作曲体験ができるとの事なので、なんちゃってオペラ歌手としては食指が動く。30分~40分並んで入場。初めにベーゼンドルファーのピアノの自動演奏を聞き奥へ進む。館内に来場者の写真をマッピングできるブースがあって、一応撮影しておく。そしてメイン会場にはオーケストラとオーストリアの自然を映すスクリーン。音楽が流れる間に、タッチパネルを操作するとそれが音となってオーケストラの音に反映される~というのだが本当に流れたかどうかは聞き取れない。ま、これもデモンストレーションということで良しとしよう。あ、音響は非常に良かったです。

この時点で15時。そろそろお土産買って帰ろう、もう1万歩以上歩いたし。で、東ゲート横のお土産屋さんに行くとここも長蛇の列、ん~。横を見ると三菱未来館が「30分で入れます」の看板。同じ並ぶならこっちか、と、少し並んで海中から火星基地までの人類の進化を体験する。

外に出ると雨は上がり、先ほどまでのお土産屋さんの行列も半分くらいになっていて、なんとか「行ってきました」の証拠になるミャクミャクを入手し、もう歩く気力もなくなって、西ゲート行きのバスに乗り、そこからタクシーで新大阪に戻ることにした。

子供のころ、家族と行った吹田の万博を少し思い出し、あの時お土産に買った月の石が、実は黒砂糖のお菓子だったことに衝撃を受けて、「月に砂糖があるの?」と父親に質問して大笑いされたことを思い出す。

今回会場にいた子供たちも、そんな素直な気持ちで、未来をみつめてほしいなと思いつつ、私はなんてスレた大人になったやらと自省しながら、帰りの“のぞみ”に乗った。

コラム2 【師、曰く】 No.49

蒲郡観光交流おもてなしコンシェルジュ 妹尾 鷹幸(ペンネーム)

(株式会社構造計画研究所 名古屋支社長 妹尾(せのお) 義之)

ペンネームは、恩師、田坂広志先生の多重人格マネジメント、作家人格の名。心に鳴り響く言葉を今回も一筆。

『 病は福音なり 』

とある友人と、一年振りに会えた。奇しくも、丁度一年前のその日、その友人と同じ仲間4人で楽しい会食をして以来、連絡が取れずにいたのだった。彼から長期休暇中との連絡が入ったのは、しばらくしてからだ。皆で心配していたが静観し待った。ようやく連絡が取れ、丁度一年振りの会食が出来たのだったが、そこで彼が大病を患ったことを知った。一年振りに会った彼は、顔色も良く少し痩せた位で健康そうに見えた。仔細はご容赦させて頂くが、人生を変えるほどのショックを受けた彼は、病院での治療もされたが、生活習慣を根底から見直したそうだ。ストイックな彼は、ビーガンとなって食材を厳選し、時に専門家の元で数日の絶食も実践していた。徹底した生活習慣の改善で、今では寛解に向かっているという。彼の病を超えた精神力と実践力に、心から拍手を送りたい。しかし、大抵、多くの方は大病を患うと、「自分はなんてツイてないんだ。」「なんで、自分が・・・」「もう、駄目かもしれない。」そんな風に思ってしまうのではないだろうか。2021年8月号のNo.03『人生の三つの真実』にも書いたが、若かりし頃に大病を患われた田坂先生は、はっきりとこう言われる。

師、曰く『病は福音なり。病気になることは一見不運なことのようで、実は幸運の兆しでもあるという、人生の深い真理を教える言葉です。逆境は好機なり。逆境とは、実は成長の機会であり、危機とは、実は好機なのです。』

冒頭で紹介した彼のことを、もう一度語ろう。一流と呼ばれる企業で要職に就いていた彼が、大病に屈することなく、生活習慣をストイックに大転換し、要職を自ら降り生き方さえ変えて歩んでいます。その先に待つものは、病を超えるだけではない、さらなる輝かしい未来が待っているに違いありません。実は私もちょっとした病を得たのだが、人は頭をガツンと叩かれるようなショックを受けないと、なかなか変われないものだ。私のそれまでの飲食は酷かった。100%肉食生活が、蒲郡に住んで80%魚食になったのだが、他が酷い。塩分や糖質、添加物の多く入った加工肉やインスタント食品にお菓子類が大好きで、それらを食べながら、深夜まで大好きな赤ワインの飲み過ぎだった。それが、今ではすっかり無農薬・化学肥料未使用の野菜中心生活で玄米や魚を食べている。他にも生活習慣を180度改善して、とても健幸的な生活習慣を実践中だ。既述のストイックな彼然り、病というショックがあったからこそ、それまで変えることができなかった悪習から脱出し、生活習慣を180度変えるに至ったのだ。そして、「病は福音なり」という言葉の深意は、きっとそれだけではない。逆境を乗り越えた先には、さらなる成長という福音があり、今まででは辿り着けなかった新たな人生のステージが待っているのだ。修行は続くよ、どこまでも。最後までお読み頂き、ありがとうございました。

コラム3 【げんき通信】 No.22

学校法人佑愛学園

愛知医療学院大学

リハビリテーション学部 理学療法学専攻

准教授 林 尊弘

『 フレイルの早期認識と予防介入の重要性 』

フレイルは、加齢に伴い心身の生理的予備能が低下し、ストレスに対する脆弱性が亢進することで、機能障害、疾病発症、さらには要介護状態に陥りやすい状態と定義されます。これは、健常な状態と要介護状態との間に位置づけられる概念です。超高齢社会を迎えた本邦において、平均寿命の延伸のみならず、「健康寿命」の延伸が喫緊の課題とされています。フレイル状態を未介入のまま放置した場合、2年以内に要介護状態へ移行するリスクが健常高齢者と比較して約5倍に達するとの報告も存在し、早期発見と速やかな介入の重要性が強調されています。

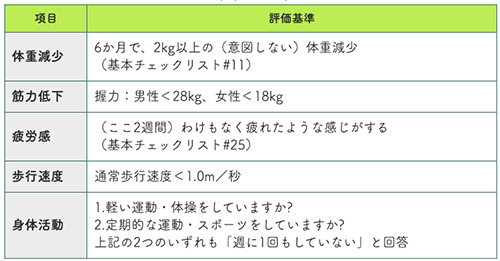

フレイルの簡易評価指標

以下の5項目は、フレイル状態を簡易的に評価するための指標です。

3項目以上に当てはまれば「フレイル」、1~2項目であれば「フレイル前段階」と判定されます。

表:健康長寿ネットHPより( https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/frailty/shindan.html)

フレイル予防と改善のための3つの柱

- 運動習慣の確立と継続

ウォーキングに代表される有酸素運動や、自宅でも実施可能な軽度の筋力トレーニング(例:スクワット)の習慣化が推奨されます。重要なのは、個々の体力レベルに応じた無理のない範囲で、継続的に取り組むことです。 - 適切な栄養管理

1日3食の均衡の取れた食事が基本となります。特に、筋肉量維持に不可欠なタンパク質(肉類、魚介類、卵、大豆製品等)、骨代謝に関与するカルシウム(乳製品、小魚等)、およびこれらの栄養素の利用効率を高めるビタミンD(きのこ類、魚介類等)の積極的な摂取が求められます。 - 積極的な社会参加の維持

趣味活動といった友人・知人との交流を通じた積極的な社会との関与は、精神的健康の維持に寄与し、生活の質(QOL)の向上に貢献します。社会的なつながりの確保は、健康格差の縮小という観点からもその重要性が認識されています。

引用:Makizako H, et al.: Impact of physical frailty on disability in community-dwelling older adults: a prospective cohort study. BMJ Open. 2015 Sep 2;5(9):e008462.

Satake S, et al.: The revised Japanese version of the Cardiovascular Health Study criteria (revised J-CHS criteria). Geriatr Gerontol Int. 2020 Oct;20(10):992-993.